Dans la capitale poitevine, niché au pied du centre historique, sur l’ancien emplacement de l’abbaye Sainte-Croix, le musée éponyme se dresse fièrement dans un bâtiment datant des années 1970. Abritant un ensemble de collections allant de la préhistoire jusqu’au XIXe siècle, en passant par l’Antiquité et le Moyen-Âge., suivez-nous lors de cette visite que nous avons pu effectuer quelques jours avant le confinement. Une belle scénographie remaniée et des collections mieux mis en valeur qu’il y a une petite dizaine d’années.

Dans ce bâtiment de béton brut, sur près de 7000 m², nous nous engouffrons dans ce véritable dédale à la découverte ou à la redécouverte des œuvres qui y sont exposées. Depuis le hall d’accueil, nous descendons une volée de marche pour se retrouver au sous-sol, endroit où sont fièrement installées les collections de la Préhistoire et de l’Antiquité. Véritable volonté de la part de la direction, les vitrines se font petit à petit une nouvelle beauté afin de présenter les œuvres selon les codes esthétiques d’aujourd’hui. Malgré quelques vitrines « à l’ancienne », nous passons au moins 30 minutes rien que pour les poteries, les verreries et les trésors datés de Préhistoire. Nous n’avons aperçu qu’une petite partie de ce que le musée recèle, puisque pas moins d’un million de pièces, témoins des 400 000 ans d’histoire locale garnissent les réserves.

On peut alors croiser des plaquettes gravées témoignant de l’époque magdalénienne et de nombreux dépôts de l’Âge du Bronze ainsi que du mobilier funéraire de l’Âge du Fer. Les premières vitrines laissées derrière nous, les Antiquités nous tendant les bras… enfin si je peux m’exprimer ainsi au vue de certaines statues légèrement mutilées par le temps.

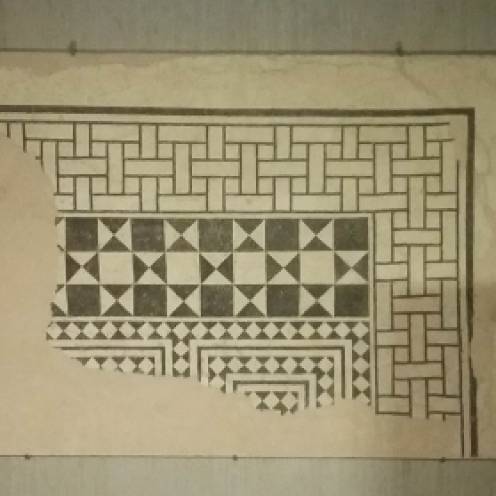

Mosaïques gallo-romaine, système d’hypocauste – ancêtre du sauna ou du chauffage par le sol – statues déifiées et lapidaires trônent ici avec une certaine prestance. Des pierres oui, mais des pierres quasi vivantes, presque possédées par les esprits qui les ont habité. Ici, Athéna côtoie des stèles funéraires ou encore des sarcophages des premiers temps de notre ère. Se révèle alors le passé de la ville de Lemonum, anciennement le nom de Poitiers.

Au bout de ce parcours « pavés » de bonnes intentions – le sol étant véritable des pavés – nous entamons la deuxième partie de la visite. Pour ce faire, il nous faut remonter au RDC par une volée de marche. Au sommet de l’escalier, se dévoile la salle médiévale. Ici, chapiteaux, frontons, frises, stèles, verreries et objets cultuels nous ramènent à l’époque des XIe-XVe siècles. Une incroyable remontée dans le passé moyenâgeux de la ville et des alentours pictaviens. Sans conteste, nous sommes tout de suite happés par deux pièces qui s’offrent à nous comme des stars sur un podium. La première star médiévale est le gigantesque chapiteau sculpté faisant apparaître deux hommes jouant a priori à « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». L’humour toujours présent dans ce genre de pierres, les sculpteurs du Moyen-Âge ne manquaient aucune occasion pour nous interloquer, nous interroger, nous effrayer parfois ou nous faire sourire par des scènes bizarres, étranges, incroyables ou angoissantes. L’autre star de cette salle reste le vase en verre de l’abbaye de Saint-Savin sur Gartempe datant du XIe siècle – abbaye située à 40 kilomètres à l’ouest de Poitiers, renfermant le plus grand ensemble de peintures murales du XIIe siècle en France.

Quittant cette fabuleuse salle plongée dans une pénombre, provoquant un incroyable contraste entre la blancheur des sculptures et la scénographie sombre, nous sommes invités à poursuivre vers les collections du XVe au XIXe siècle. Poussant une dernière porte, nous sommes accueillis d’entrée de jeu par une fresque monumentale représentant le siège de Poitiers par l’amiral Coligny en 1569. Immédiatement, nous avons joué au jeu des 7 différences entre le portrait de ville il y a 500 ans et aujourd’hui.

Reconnaissant tantôt des rues encore debout de nos jours, tantôt des monuments, tantôt des espaces naturels, tantôt des infrastructures tels que les ponts de la ville enjambant le Clain, ce court d’eau encerclant la cité, la protégeant de ses bras. Après cette mise en bouche artistique, il est tant de se perdre au gré des nombreuses mezzanines pour aller voir ce qui nous attendaient encore comme surprises. Ça et là des sculptures de Camille Claudel, des ensembles riches de peintures des XVIIIe et XIXe siècles surtout.

La dernière mezzanine surplombant le reste des collections, est consacrée aux œuvres modernes du XXe siècle. Jouant ici aussi avec les contrastes, les œuvres accrochées sur fond parfois rouges, parfois bleus, sont incroyablement mises en valeur. Une belle réussite pour ce musée provincial, le plus important du département de la Vienne.

Nous avons toujours plaisir à revisiter ce musée qui, nous l’espérons, vous aura donné l’envie, dès que cela sera possible, d’aller le visiter. Une vraie impatience nous guette de retrouver les collections de nouveau accessible avec toute la ferveur qui les entoure, à commencer par les expositions temporaires, les visites thématiques et autres ateliers venant enrichir l’offre culturelle de Poitiers. Laissez-vous aussi tenter par ce bloc de béton renfermant, telle une caverne d’Ali Baba, 1001 trésors.

Liens pratiques :

–> Sur les collections des musées du Poitou-Charentes : https://www.alienor.org/

–> Sur le musée : https://www.poitiers.fr/c__231_977__Accueil_musee_Sainte_Croix.html